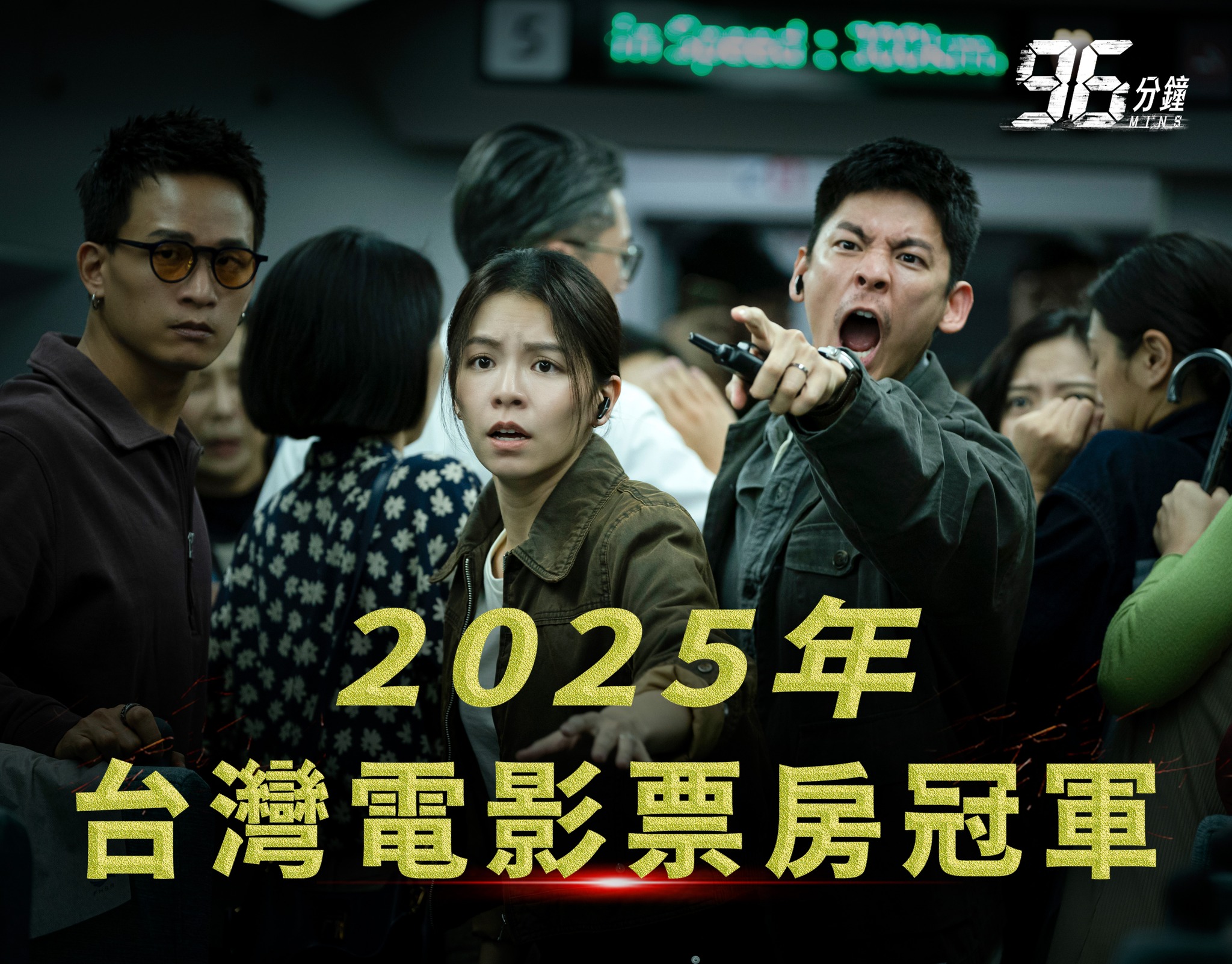

(報新聞/鄒志中特稿) 當一部電影不單純只是個娛樂產品,而成為一座城市的文化名片時,我們其實正在見證一種「城市品牌經濟」的形成。《96分鐘》這部由台中市政府新聞局補助與協拍的動作鉅片,票房突破1.96億元、榮登2025年國片冠軍,看似是影視產業的勝利,實際上,更是一場關於「城市如何投資文化產業」的實驗。它不只是電影的成功,更是台中文化政策的一次整體壓力測試。

台灣影壇在疫情後的復甦之路並不平坦,國片普遍陷於低迷。《96分鐘》能在這樣的時刻創下近2億元票房的佳績,無疑是一劑強心針。這部作品以「高鐵」為核心題材,是台灣第一部以公共交通系統作為主場景的動作電影。它結合了虛擬LED攝影棚、霧峰中台灣影視基地…等在地技術資源,呈現出罕見的視覺張力。

但更重要的是,它代表了「地方政府主導型文化投資」的一種新模式。當過去文化投資往往集中於中央部門時,台中市政府透過新聞局的補助與協拍政策,實質進入了產業鏈前端。從劇本評估到拍攝協調、市場行銷,台中市政府幾乎扮演了「共同製片人」的角色。這不僅使台中市政府成為文化產業的重要推手,也顯示出台中在文化經濟領域的政策自信。

影視補助的策略邏輯

《96分鐘》的成功,背後是一整套逐漸成形的政策脈絡。台中市政府自2019年設立「中台灣影視基地」以來,陸續導入LED虛擬攝影棚、布景搭建場域與後製設施,形成全台最完整的地方影視生態圈。台中市政府並透過「影視發展基金會」提供製作獎勵與補助,推出「台中拍(Taichung Action)」品牌,打造具有地方特色的影視品牌識別。

這樣的策略有兩層意涵。第一,透過補助與協拍制度,台中市政府能夠直接吸引拍攝團隊進駐,帶動旅宿、交通與在地就業。根據新聞局估算,一部中型電影在台中拍攝可為地方創造上千萬元的經濟效益。第二,更長遠的意義在於品牌累積。當「台中拍」逐漸成為影視作品的品質保證時,這座城市便能以文化作為軟實力,在區域競爭中脫穎而出。

然而,這樣的政策也帶來新的問題:補助是否成為產業依賴?當政府成為投資主體時,市場機制是否被弱化?這些問題,都值得在熱潮背後冷靜思考。

文化投資的「效益與依賴」

任何形式的公共投資都需要面對「效益衡量」的挑戰。電影產業尤其如此,它的成功往往被簡化為票房數字。但票房能否真正反映地方文化政策的價值?以《96分鐘》為例,雖然票房亮眼、金馬獎提名連連,但觀眾購票的動機中,有多少是因為劇情吸引,又有多少是出於政策的宣傳?

這並非否定台中市政府政策的價值,而是提醒我們:文化政策的目標,應該在於「培養產業自我造血的能力」,而非僅以補助堆疊成功。若地方影視產業過度依賴公部門資金支持,長期可能產生「政策依附」現象——企業失去創新動能,拍攝題材也傾向取悅補助審查而非市場需求。

這種現象在其他國家早有前例。韓國釜山政府早期大力補助影展與拍攝,雖一度帶動風潮,但後來因補助政策過度集中、產業自主不足,曾陷入「拍攝熱但缺乏市場續航力」的窘境。台中若要避免重蹈覆轍,就必須在「文化支持」與「市場機制」之間找到平衡。

地方影視產業的關鍵拐點

《96分鐘》的成功顯示出台中影視產業進入「品牌化階段」。與過去單一補助製作不同,現在的策略是整合影視基地、政策品牌與城市行銷,使文化成為城市競爭力的一部分。這樣的思維確實值得肯定。

但品牌化的下一步,是如何讓影視成為永續產業,而非一次性的城市活動。這需要三個條件:

(一)人才留得下來。 影視產業需要穩定的專業群體,而非臨時的拍攝工。若無法建立完善的長期職能體系,台中的影視生態將仍停留在「拍片熱、結構弱」的階段。

(二)基地能自我更新。 科技變動快速,LED虛擬攝影棚的技術可能三年就過時。台中市政府若要讓影視基地持續發揮吸引力,必須建立「技術更新基金」,確保設備不落後於市場。

(三)產業鏈要走出去。 地方影視若要形成規模,必須結合外部市場,與OTT平台、國際合資團隊接軌。唯有市場外溢效應出現,城市的文化投資才不會陷入「地方自嗨」的迴圈。

「文化幣看國片」與政策延伸效果

值得注意的是,文化部推出的「文化幣看國片」活動,與地方影視政策形成互補。青年朋友可用文化幣購票享雙重回饋,滿350點再回饋100點。這項措施短期內確實刺激了票房,但長期而言,也提醒我們「觀影補助」和「創作補助」之間的界線逐漸模糊。

換句話說,政府同時在補助拍片與補助觀眾,形同雙重刺激需求與供給。這雖能快速帶動市場活力,但也存在結構風險:一旦補助中止,市場是否仍能維持熱度?《96分鐘》的成功,固然證明了台中市政府政策的即時成效,但若下年度缺乏同等規模的作品接棒,這波「國片熱潮」能否持續,仍是未定之數。

文化投資的長期路線

對台中市政府而言,文化政策不只是藝術支持,更是城市經濟布局的一環。台中選擇以影視作為文化投資主軸,反映出一種新的城市治理思維:以「內容產業」為經濟引擎,以文化生產帶動城市形象。這樣的策略方向無疑正確,但要走得長遠,還需要制度化的支持結構。

一個成熟的文化產業政策,必須具備三項特徵:

其一,補助轉向「投資型」而非「消費型」,讓資金流向能產生長期回報的製作與研發。

其二,政策必須強化「在地創作者」的競爭力,而非僅吸引外地劇組前來取景。

其三,建立完善的資料評估機制,量化文化投資的經濟外溢效益,避免文化政策淪為宣傳口號。

只有當城市文化政策能與市場邏輯共存,影視產業的榮景才能持久。

從《96分鐘》到「台中製造」

《96分鐘》的票房突破1.96億元,是文化投資的短期勝利,也是城市治理的里程碑。它證明台中市政府不再只是「補助者」,而能成為文化產業的「策略投資者」。但同時,我們也必須看到,真正的文化實力,並不僅在於票房數字或金馬獎提名,而在於這套政策能否持續孕育出下一個成功案例。

當台中以「台中拍」作為城市品牌,實際上也在回答一個更深層的問題:文化政策的終極目標,是讓城市更會拍電影,還是讓城市更懂得「講自己的故事」?這,將決定台中文化經濟的長期競爭力。