[索引新聞|王志強/印尼 綜合報導]-印尼能源與礦產資源部 (MEMR) 宣布重大政策轉變,核能不再被視為「最終手段」,而是達成 2060 年淨零排放 (NZE) 目標的「戰略選項」。副部長 Yuliot 證實,首座核電廠預計 2032 年投入營運,目標 2060 年總裝置容量達 44 GW,以取代即將退役的燃煤電廠。

燃煤大限到 淨零排放只能靠核電?

» 政策髮夾彎不再是「最後手段」:能源部副部長 Yuliot 在 10 月 27 日核能監管局 (Bapeten) 會議上表示,核能是實現 2060 NZE 的戰略選項,正式推翻過去僅將其作為最終備案的立場。

» 2032 啟動 2060 總量 44 GW:印尼政府規畫首座核電廠 2032 年商轉,目標 2060 年核電總容量達 44 GW,其中 35 GW 用於發電,9 GW 用於生產氫能,以填補基載電力缺口 (Antara News, 10/27)。

» 再生能源進度落後成推力:印尼 2023 年再生能源 (EBT) 佔比僅 13.1%,遠低於 2025 年 23% 的國家目標。Antara News 分析,為取代燃煤電廠,核能已成碳中和的唯一解方,SMR(小型模組化反應爐)是可能選項。

綠電供應鏈洗牌 台廠 SMR 機會浮現

» 工業區用電穩定性迎來曙光:台商集中的工業區長期面臨電力不穩與綠電憑證不足的挑戰。核能若能按計畫成為基載電力,將大幅改善大型製造業(如鋼鐵、石化)的營運穩定性,降低對柴油發電機的依賴。

» SMR 供應鏈潛在切入點:印尼提及 SMR 技術。台灣廠商在核電廠儀控、閥門、電力系統整合等領域具備經驗,未來若印尼開放國際標案,台廠或有機會切入 SMR 相關的非核級零組件供應鏈。

» 高昂成本與公眾疑慮成變數:Tempo 報導,每座核電機組成本高達 38 億美元,資金來源與工期是挑戰。台商在評估印尼長期投資時,需將能源轉型的不確定性、未來電價可能的漲幅,以及潛在的社會抗爭風險納入考量。

重點觀察與決策提醒

» 印尼核電計畫重啟,台灣在核電零組件與儀控的經驗,能否轉化為切入 SMR 供應鏈的機會?

» 韓國、日本積極爭搶印尼核電大餅,台商在綠電與傳統電力設備的競爭中,如何定位自身優勢?

FAQ|印尼重啟核電 台商應注意什麼?

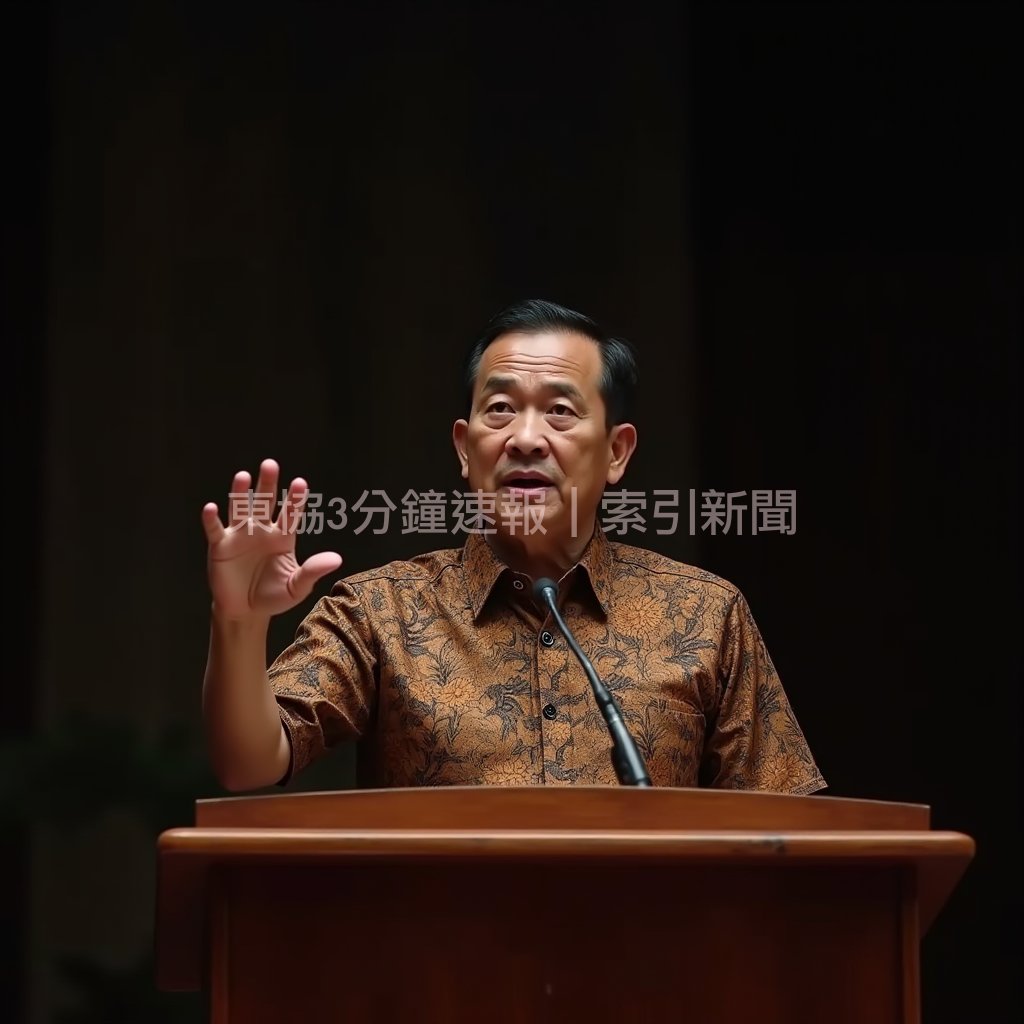

專家見解:東協商會(社團法人東協商貿發展策進會)|黃振綱 理事長

» 印尼宣示 2032 年核電商轉,台商工業區用電能多快改善?

黃振綱理事長:「2032 年是象徵性目標,核電建設期長、變數多。台商短期內(3-5 年)仍需依賴現有電網與燃煤,工業區用電改善有限。建議優先關注 SMR 技術在特定工業區的試點計畫。」

» 這波核電轉向,對台商在印尼的「綠電」佈局有何影響?

黃振綱理事長:「核電是為了解決 2060 淨零的基載問題,與台商目前需要的 RE100 綠電憑證不同。短期內,太陽能和地熱仍是綠電採購主力,台商應觀察核電是否會排擠再生能源的國家預算。」