【記者王懷文/新北報導】

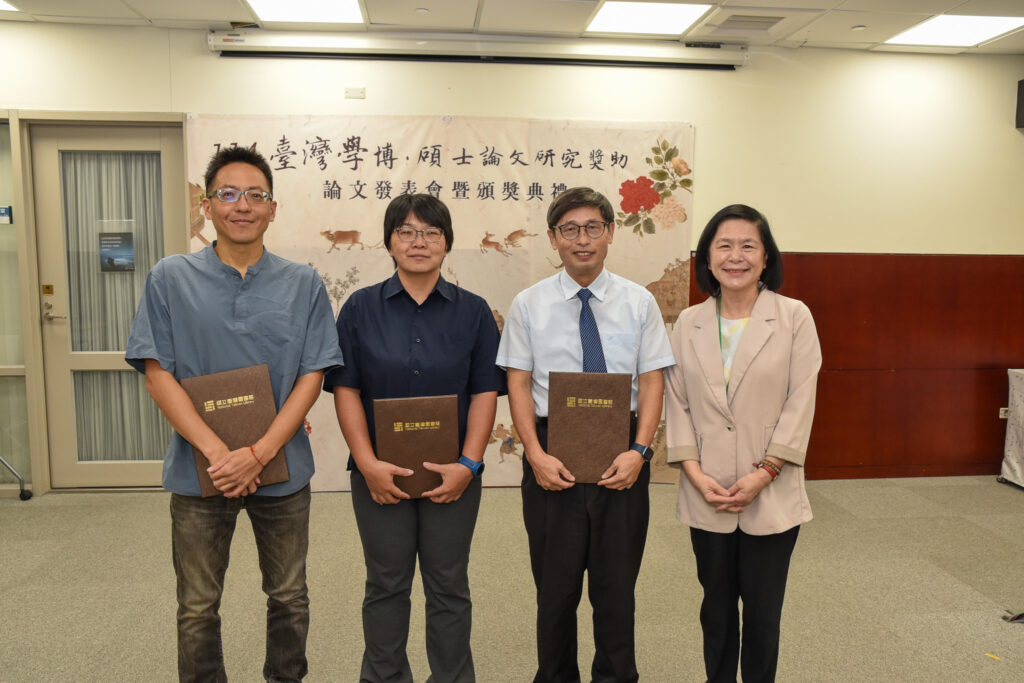

國立臺灣圖書館於(十七)日舉辦「一一四年度臺灣學博碩士論文研究獎助發表會暨頒獎典禮」,頒發論文得獎人獎金及獎狀,並進行得獎論文發表,分享研究成果。各項研究成果均典藏於臺灣學研究中心,電子檔亦將上傳至官網供各界研究利用。國臺圖曹翠英館長表示,今年得獎論文研究主題非常豐富且多元,包含人文、歷史、甚至是東南亞研究等,今年特別增加獲獎名額。

今年度計有博士論文十五件、碩士論文件,共八十六件,經嚴謹評審與討論後,今本年度獎助博士優等論文三篇、佳作論文三篇,以及碩士優等論文八篇、佳作論文七篇,總計二十一篇優秀研究作品得獎,均可看出近年來臺灣學研究議題與焦點質量均豐。

近年原住民議題倍受大眾關注,本年度得獎論文亦以原住民議題居多。博士論文得獎人蕭坤松〈埔里盆地的熟番拓墾與地權演變(一八二三至一九二五)〉利用古地契與臺灣總督府檔案,爬梳南投埔里地區平埔原住民族如何在清政府治理與漢人入墾下保存平埔文化傳承。

呂翊齊及碩士論文得獎人郭晴分別以論文〈文化、權利與治理:原住民族狩獵制度之爭論與轉型〉、〈原住民族土地權利的法律史考察:以「蕃人所要地」、「山地保留地」與「傳統領域」為中心〉探討原住民法律問題,呂翊齊認為原住民狩獵自主管理政策始終充滿爭議,即使建立制度,仍持續糾結於多重矛盾中;郭晴則關心日治時期至今的原住民土地權利議題,在近代法律下,原住民取得土地所有權,但「原住民傳統領域」卻被定義為公有土地,各族群之間如何使用傳統領域成為問題。

另,政治議題研究也是今年相當受到關注的另一焦點。曾任促轉會主委的葉虹靈關注戰後人員議題與轉型正義多年,其博士論文〈臺灣創傷記憶與認同政治:解嚴後迄今的分析〉從二二八與白色恐怖之威權創傷,探討過去與現在的相互塑造,如何影響臺灣人認同的形成與變化,並說明從政策與實務出發,說明轉型正義政策陷入困境的原因。

碩士論文得獎者林育加、劉泓甫分就臺灣在印度洋上的鮪釣業及近代慰安婦議題為例,說明經濟或歷史議題其實與國家治理及政治、社會動態息息相關,他們的研究都凸顯了國家力量之下產業與社會彈性。

少數族群同樣值得留意,吳明鴻的博士論文〈弱勢兒少照顧的民族誌研究:邊緣、跨領域性與倫理實作〉以田野考察關注臺灣鄉村地區兒少照顧組織與極弱勢兒少家庭的照顧事件,充滿社會學的人文關懷;碩士論文得獎人王詠心運用其能說多種語言的優勢,訪談基隆地區臺灣人與印尼移工,整理出他們的音樂在社群中發揮的功能。

陳琬蓉探討當今社會對教職人員「何必曰利」的道德期待與中學教師實務工作落差,彰顯教師目前所面臨困境。此外,郭盈萱實際訪查三千多門墓地,透過墓葬形式的變化,探討清代以來竹塹地區漢人移民社會在地化過程,研究成果相當扎實,令人眼睛一亮。

原始新聞來源 國臺圖辦理114年度臺灣學博碩士論文研究獎助發表會暨頒獎典禮 臺灣郵報.